Sa 4.2.12 – So 19.2.12

Kapitel 3: Der Raum

Philipp Gasser und Chris Regn zeigen Arbeiten für den Raum von Studierenden und Ehemaligen aus den Studiengängen Bachelor und Master of Fine Arts des Institut Kunst der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel.

Es stellen aus: Yolanda Bürgi, Gianin Conrad, Marc Hartmann, Thomas Keller, Lona Klaus, Kasia Klimpel, Lysann König,

Alexandra Meyer, Nara Pfister, Philippe Reinau, Martina Schnyder, Raphael Stucky, Myriam Werner, Lydia Wilhelm, Jan Hostettler, Angelika Schori und Jan van Oordt.

Sa 4.2.12 • 19 h

Eröffnung

Mit Performances von Lysann König und Alexandra Meyer

So 19.2.12 • 19 h

Event Abend

Performance: Yolanda Bürgi

Konzert: Mit der Gruppe «Könige kleiner Länder»

So 12.2.12 • Do 16.2.12 • Sa 18.2.12 • So 19.2.12 • jeweils um 18 h

Führungen

von Dr. Leontine Schelling und Franziska Stecher

Do – So • 16 – 20 h

Öffnungszeiten

Dokumentation

mit Texten von Nora Wyss und Fotos von Thomas Keller

Alexandra Meyer: Papierrollen und Stühle

Überreste der Performance «Dialog des Herzens – Version I»

(mit Chris Hunter). 2012

Leicht bekleidet betritt das Protagonistenpaar den Ausstellungsraum. Zwei Stühle, auf denen sie gleich Platz nehmen werden, stehen bereit. Sie sprechen nicht, tauschen kaum Blicke oder andere nonverbale Gesten aus, wodurch von Anfang an eine seltsam distanzierte Intimität herrscht. Mühsam verkabeln sie sich gegenseitig mit je einem EKG-Gerät, befestigen Elektroden an der Brustwand. In den folgenden Minuten werden so abwechselnd ihre Herztöne abgeleitet und auf eine Papierrolle aufgezeichnet, die das Gerät auf dem jeweiligen Schoss platziert via Knopfdruck ausspuckt. Das fortlaufende Sichtbarwerden der Herzschriften auf dem Papier wird von den Performern jeweils ruhig überwacht und die Ergebnisse scheinbar verglichen. Es entsteht ein vermittelter, schriftlicher Dialog aus übersetzten Herztönen. Das Publikum reagiert raunend, lachend oder flüsternd auf die unterschiedlich stark ausschlagenden Kurven oder das gelegentliche Versagen des Apparats, als ob es die Kurven metaphorisch deuten würde.

Die Performance kann man als vieldeutige, skurrile Metapher lesen, die sich im Spannungsfeld der Eigenarten technisierter Kommunikationsformen bewegt. Moderne, an Geräte gebundene Kommunikation kann Nähe schaffen aber auch Distanz, sie kann Informationsfluss vereinfachen aber auch verkomplizieren. So oder so geht fast immer Direktheit verloren. Die nach aussen (hier in den Kunstraum) getragene Intimität unter ständiger Beurteilung von Dritten, entspricht unserer Zeit, in der man via social networks stets über Beziehungsstatus und Liebesbekundungen von Bekannten informiert wird.

Angelika Schori: Durchbruch

2012. Acryl auf Leinwand

Das grossformatige, von einem weissen Balken der Wand durchbrochene Monochrom in einem warmen Aubergine-Ton schreit nicht nach Aufmerksamkeit. Dennoch beeinflusst es das Raumgefühl in mehreren Weisen. Während das Bild im ästhetischen Sinne eher einen ruhenden Pol innerhalb der Ausstellung bildet, setzt es ein bedeutendes Statement, welches das Raumgewicht und die anderen Kunstwerke - deren Anordnung im Vorfeld und momentane Wirkung – beeinflusst. Das Bild nimmt auch ganz direkt Bezug auf die Gegebenheiten des Ausstellungsraumes und ruft diese gleichzeitig ins Bewusstsein: Da ist dieser durch eine massgeschnittene Lücke ragende, horizontale Balken, der zur weissen Mauer des Raumes gehört und gemäss Zuschauerreaktionen teilweise zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen wird. Die Masse des Bildes, welches ganz knapp eine Schwelle an der Wand überlappt, sodass es zu einer Irritation kommt, aktualisieren die Dimensionen und Eigenheiten der Räumlichkeit.

So reflektiert und vergegenwärtigt die Künstlerin mit ihrer Arbeit einerseits die spezifischen Gegebenheiten des Kasko-Ausstellungsraumes, indem sie sich mit ihnen arrangiert, Grösse und Farbe ihres Bildes an ihm anpasst. Andererseits zeigt sie so die Möglichkeiten und Grenzen der monochromen Malerei, gerade in einer Gruppenausstellung, in der jedes Werk auf das nächste abfärbt und die Gesamtwirkung verändert: Es ist ein Balanceakt zwischen dem Rücksichtnehmen auf Wechselwirkungen mit anderen Kunstwerken und dem Akzentuieren des eigenen.

Jan Hostettler: Ohne Titel

2012. vierteilig. Graphit auf Muschelkalk, Graphit, Kalkstein, Hölzer

Raum schaffen oder suggerieren kann man in der Kunst je nach Medium oder Genre auf unterschiedlichste Weisen. Architekten lassen Gebäude errichten, Bildhauer formen Rohmaterial, technische Zeichner konstruieren mit Geometrie und Perspektive. Die vorliegende Arbeit ist in dieser Hinsicht eine Art Hybrid. Mit Graphitmeissel prägte der Künstler einem Untergrund aus vier angrenzenden Muschelkalkplatten – ein gängiges Material für Gebäudefassaden – das Abbild eines vom Bildrand beschnittenen, quaderartigen Körpers auf. Das Resultat ist keine Zeichnung im klassischen Sinne – allerdings ja auch keine Skulptur, denn beim Hauen des Bildes wurde Kalkplatte kaum hingegen der Graphitmeissel stark abgenutzt. Die Dynamik des bildhauerischen Gestus überträgt sich auf die Wirkung der unterschiedlich starken Schraffuren aus kurzen Graphitstrichen, welche Beleuchtung und Räumlichkeit vortäuschen. Je nach dem von wo man schaut, ändert sich die Wahrnehmung des geometrischen Körpers, die Perspektive bleibt vage und mehrdeutig. Der Künstler Künstler weiss, eine klar definierte Skulptur könnte diese Irritation nicht stiften. Die vier Muschelkalkplatten, die hier zusammen ein Ganzes bilden, sind nur eine Auswahl verschieden kombinierbarer bearbeiteter Platten, die nicht ausgestellt sind. Sie alle zeigen Spielarten des räumlichen Vokabulars auf. In der Arbeit widerspiegeln sich ein Nachdenken über Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen raumschaffenden Methoden der Kunst und darüber, was man mit ihrer Vermischung an räumlichen Effekten erreichen kann.

Jan van Oordt: Notizen (Panorama)

2012. Mischtechnik, Installation. Tisch,diverse Materialien

Um Sinn zu stiften bleibt dem Betrachter letztlich nur das Spinnen einer Erzählung aus den subjektiven Verknüpfungen mit den erkannten Bruchstücken an Text und Objekten – ein bisschen wie im postmodernen Alltag, also. Aber von vorne.

Auf einem etwa quadratischen Tisch findet man ein detailverliebtes Objekt-Arrangement: gerahmte Fotografien, Portraits auf Kartei-Karten, Glasscherben, Partyhütchen, verstreute Puzzle-Teile, Miniaturen von bürgerlichen Wohnhäusern und Kriegspanzern. Durch die Modelle erinnert die Arbeit ein bisschen an einen Kartentisch, auf dem statt einer Kriegs-Strategie ein kryptisches Schauspiel mit inhaltlich aufgeladenen Dingen vorgeführt wird. Viele Objekte wiederholen sich, es bilden sich sichtbare Verkettungen – doch eindeutig wird dadurch nichts. Besonders die Scherben und die Puzzleteile scheinen daran zu erinnern, dass die einzelnen Bruchstücke irgendwie zusammengehören. In einem beiliegenden Heft werden Ausschnitte auf dem Tisch nummeriert und mit aus Büchern kopierten Textfragmenten kommentiert. Waren es Inspirationen zur Arbeit? Sollen sie etwas erklären? Es sind anspruchsvolle, meist theoretische Schriftwerke, etwa eine Kritik an Kafka, Guy Debord's «Gesellschaft des Spektakels» oder eine Erläuterung zu Kants Vorstellungen zur desinteressierten Ästhetik. Es sind Überlegungen zu gleichgültiger oder missverstandener Kunst, Gedanken zum widersprüchlichen, suburbanen Raum mit einer militärischen Vergangenheit, zur Gesellschaft, die ihre Realität anhand Repräsentationen zusammenschmiedet - und ein bisschen Literatur. Ein Vorwissen über diese Schriften würde das Verständnis der Arbeit sicher verändern, wird vom Künstler aber bewusst nicht vorausgesetzt. So oder so wird durch die Texte ein Assoziationsfeld geschaffen, welches sich mit den ausgestellten Objekten auf dem gedeckten Tisch verbinden lässt – der Militärpanzer geparkt im Miniatur-Wohnhaus, die Partyhüte als Symbol für das Spektakel. Der Künstler weiss definitiv mehr über das Werk als er verrät, ganz absichtlich, wie es scheint. Macht sich hier ein Künstler Gedanken über das Kunstschaffen in einer Hyperrealität, wo nichts eindeutig ist sowieso nie wie es scheint? Geht es darum zu zeigen, dass die Künstlerintention ein Konstrukt in den Köpfen der Betrachter bleiben muss?

Ein Katalysator für eine subjektive Erzählung wird es für jeden Betrachter sein, soviel zu meiner.

Kasia Klimpel:

'04:51:00, 31.05.2010, 52°33'15.59"N 21° 6'12.21"E'

aus: Landscapes. 2011. Inkjetprint

Auf Anhieb erkennt man das Sujet in Kasia Klimpels Arbeit: eine romantische Landschaft mit Fels, Himmel, Meer und Horizont. Eine Gegend, wie wir sie alle schon irgendwann auf einem Foto oder in echt gesehen haben könnten. Der Titel, eine genaue Angabe einer Uhrzeit und Koordinaten, gibt Anlass, an die Wirklichkeit des Ortes zu glauben. Vielleicht hält man das Bild von Weitem einen Moment lang für eine Fotografie, doch gibt es sofort ein paar Irritationen: die Farbtöne sind ungewohnt, manche Übergänge sind unnatürlich oder unterbrochen. In Wahrheit sehen wir das inszenierte, stark vergrösserte Foto eines Arrangements aus verschiedenfarbigem, zerknittertem Papier.

Es geht auch gar nicht um den Versuch einer möglichst perfekten, fotorealistischen Täuschung. Trotzdem ist es kein Zufall, dass hier eben die Fotografie der Papiercollage und nicht die Papiercollage selber hängt. Denn nur so, durch das Abfotografieren und die anschliessende Vergrösserung, wird die Materialität der Landschaft verschleiert. Die Arbeit ist so einerseits eine Reflexion der Möglichkeiten der Fotografie im Allgemeinen. Aber auch die kulturelle Funktion von Fotos im Zeitalter von Bilder-Suchmaschinen und Google Earth spielt eine Rolle. Inwieweit prägen diese unser kollektives (Landschafts-) Bilder-Gedächtnis und beeinflussen unsere Erfahrungen? Oder in den Worten der Künstlerin: «Is unique experience an illusion»?

Die Künstlerin lässt sich von alltäglichen, im Internet veröffentlichten Fotografien inspirieren, um ein visuelles Gespür für eine bestimmte Gegend auf der Welt zu erlangen. Diese Bilder synthetisiert sie zu stereotypen Landschaftsbildern aus Papier. Natürliches Sonnenlicht beleuchtet die Collagen von hinten, zu einer ganz bestimmten Tageszeit. Das ausgestellte ist nur ein Beispiel einer Reihe solcher Arbeiten, welche zwar allgemeine Klischees reproduzieren und dennoch, gerade wegen ihrer fotografischen Komponente, nicht unspezifisch sein können: Eine Kamera hält per se nur einen Moment fest, produziert also Zeitspezifisches und was sie festhält sind immer Frames – also subjektiv gewählte Ausschnitte der Wirklichkeit. So entstehen Bilder in einem Spannungsfeld zwischen Klischee und Einmaligkeit, Allgemeingültigkeit und Subjektivität.

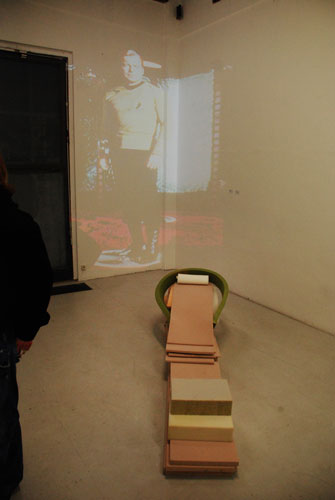

Lona Klaus: take place

2012. Installation aus Schaumstoff

Das pastellfarbene Gebilde aus lose geschichtetem Schaumstoff wirkt ziemlich provisorisch, nur an wenigen Stellen wurde es fixiert. Wie erwartet ist das kein Zufall. Die fragile Sitz- oder eher Liegegelegenheit ist perfekt auf den Körper der Künstlerin zugeschnitten, entstanden in einem intuitiven Prozess des kurzlebigen Einnistens der Künstlerin im Ausstellungsraum selber. Daher auch der Titel der Arbeit «take place», der in erster Linie auf die Arbeit als Abbild eines prozesshaften Ereignisses (to take place = sich ereignen) aufmerksam macht. Er klingt aber auch auf den Zweck des Objekts an, nämlich darauf Platz zu nehmen.

Ohne fixe Vorstellungen des Endprodukts und eine formale Herangehensweise vermeidend, reagierte die Künstlerin auf die Atmosphäre im Raum und momentane körperliche Bedürfnisse. So entstand aus den Schaumstoffresten einer Baufirma nach und nach ein völlig subjektiver, temporärer Ruheort, der in einem anderen Raum oder einer anderen Person angepasst, völlig anders aussehen könnte.

Lydia Wilhelm: Schlenker

2012. 60 x 80 x 35 cm. Fotopapier matt, bedruckt, gefaltet, Leim

Beinahe könnte man sie übersehen, die eigentümliche Papierskulptur, welche - in einem diskreten Winkel des Raumes angebracht - wie eine wuchernde Knospe aus der gleichfarbigen Wand spriesst. Kein Wunder, denn das Rohmaterial ist die Wandstruktur selbst – abgebildet auf Fotopapier. Sieht man sich das Ganze von Nahem an, ist man überrascht, wie viel technische Geometrie in dem von Weitem organisch wirkenden Wand-Auswuchs steckt: Die geometrische Grundeinheit, auf der die Konstruktion beruht, ist das gleichseitige Dreieck. Die Aussenlinien unzähliger von ihnen bilden Ausgangspunkt und Orientierung für die Faltung des Papiers.

Einerseits organisch andererseits technisch – was optisch so wirkt widerspiegelt auch den Entstehungsprozess, wie ihn die Künstlerin beschreibt. Die Skulptur besteht zwar aus geometrischen Grundeinheiten, doch das Endergebnis ist nicht komplett berechenbar. Es ist eine Mischung aus Kalkül und zufälliger Entstehung, ein Mix aus technisierter Produktion und einem organischen Prozess. Die Arbeit macht sich so den Spielraum zwischen technisierter Arbeit und kreativer Freiheit zu Nutze.

Lysann König: unter euch

Performance, 3-Kanal Video-Übertragung, 65 min

Als unvermittelt auf den Bildschirmen der drei versetzt aufgetürmten Fernseher eine Übertagung aufflackert, herrscht bei den Zuschauenden erst einmal Verwunderung. Von jeweils verschiedenen Perspektiven sieht man, wie sich eine Person in einer Art unordentlichen, schlecht beleuchteten Estrich oder Keller mal gebückt mal kriechend fortbewegt. Sucht sie etwas? Hat sie sich verirrt? Will sie den Zuschauern etwas zeigen? Man kommt nicht drauf. Immer wieder stösst sie auf scheinbar zufällig gefundene Gegenstände und legt sie ganz nah an die Kamera. Es sind keine besonderen Fundstücke, eher, was man eben entdecken würde in einem Raum, der nur selten genutzt oder aufgeräumt wird: Holzstücke, Dämmmaterial, Zigarettenstummel, Nägel.

Während man der Übertragung im Eingangsbereich des Kaskos folgt, poltert es plötzlich heftig im benachbarten Ausstellungsraum. Es folgt eine Lärmkulisse, etwa so, wie von einem Heimwerker verursacht. Aber woher kommt er? Ein paar irritierte Besucher halten den Kopf schief und orten die Geräusche. Sie müssen direkt unter dem Boden entstehen. Einige Besucher antworten dem unterirdischen Gepolter, indem sie mit den Beiden stampfen. Erst nach einer Weile wird klar: Die live-Video-Übertragung und die Geräusche aus dem Untergrund hängen zusammen. Es ist die Künstlerin Lysann König, die im Zwischenraum unter dem Kaskadenkondensator ihr Unwesen treibt, immer wieder an die Decke stösst und mit den Besuchern in eine Art spontanen Lärm-Dialog tritt.

Die Künstlerin macht so auf spielerische Weise einen Raum sicht- und hörbar, der sonst nicht wahrgenommen wird und unterbricht die andächtige Stimmung in der Ausstellung. Über eine Stunde setzt sie sich den Gegebenheiten eines an sich unkomfortablen Zwischenraumes aus, interagiert damit spontan und weist gleichzeitig auf die kreativen Möglichkeiten eines Un-Orts hin, der kaum Anhaltspunkte oder Regeln vorgibt. Sie erinnert damit auch ein wenig an die Tage unserer Kindheit, wo ungezwungenes Ausprobieren und Erforschen von Räumen zur Tagesordnung gehörten. Ein versteckter Appell an die Besucher?

Marc Hartmann: Konsumkonserve

2012. diverse Materialien

Angesichts der verlockenden, nach ihrer Sorte in knapp ein Dutzend (?) bunte Reihen drapierten Pralinen, war wohl die erste Frage vieler Besucher: «Sind die echt? Denn was soll ein Arrangement von Konfekt, wie man es aus Schaufenstern kennt, auf einem schlichten damit randvoll bedeckten Tischchen im Kunstraum? Man möchte sie vielleicht anfassen und oder gar probieren, um sie auf ihre Echtheit zu prüfen; denn auch wenn man die Süssigkeiten von allen Seiten beäugt, verraten sie ihre Materialität nicht. Doch die Kunstinstitution hat uns allen eingetrichtert: Do not touch! (Und erst recht: Do not eat) Der Künstler setzt auf die Spannung des Wollen und des – ziemlich sicheren – nicht Dürfens im Kopf des Betrachters. Der Tisch – nicht etwa ein Sockel – verstärkt die intime Essatmosphäre noch. Man kann die rätselhaften Pralinés aber auch als Befrager unserer eigenen Essgewohnheiten und der industriellen Nahrungsmittelindustrie sehen: Wie oft wissen wir da wenig über Inhaltsstoffe, Bekömmlichkeit, Produktion und lassen uns - wie hier – vom schönen Schein im Überangebot verleiten?

Soviel sei als weiterer Denkanstoss verraten: Die Fassade der Pralinen wurde in Kleinstarbeit und endlosen trial and error Versuchen vom Künstler in einer Küche perfektioniert. Allerdings nicht mit alltäglichen Zutaten. Ein Biss in die unter anderem aus Gips, Salzteig und Hobelspänen gefertigten Kreationen empfiehlt sich daher nicht.

Martina Schnyder: Hinscheiden

2012. Karton, Wolle, Lilien

Ein Füllhorn-förmiger Schlauch aus gehäkelter Wolle hängt von der Decke und mündet in eine Kartonkonstruktion am Boden. Es ist das Zusammentreffen zweier Materialien, deren Eigenschaften als Rohmaterial für eine Skulptur kaum unterschiedlicher sein könnten. Stabile Pappe stösst auf schlaffen Flausch.

Verweilt man ein paar Momente nahe bei der Skulptur, riecht man den dezent blumigen Duft, der von ihr her strömt. Von aussen umhüllt, befindet sich im Inneren des Häkelschlauchs ein natürlicher Lilienstrauss. Die Blumen, welche gleichzeitig Unschuld und Trauer symbolisieren, werden durch ihren Duft sinnlich präsent. Duft ist aber auch immer etwas flüchtiges und erinnert so umgekehrt an ihre Vergänglichkeit.

Die Künstlerin spielt mit diesem Gegensatz des Prozess des Vergehens, eben «Hinscheidens», und der doch ephemeren Anwesenheit. Bewusst wurde hier die Todessymbolik der Lilie nicht mit düsteren Farben und morbider Ästhetik ausgespielt, denn der Tod als etwas Mystisches ist nicht nur dunkel. Vielmehr soll der Erinnerungsspielraum, der vielleicht durch den Duft ausgelöst wird, möglichst offen gehalten werden.

Myriam Werner: Ikioi / Yama

Je 2012. Tusche auf Aquarellpapier, 150x180cm

Die beiden grossformatigen Bilder zeigen energiegeladene Landschaften aus schwarzer Tusche. Gewisse Formen sind klar benennbar – hier ein Berg, da vielleicht ein Baum, dort ein Blitz – vieles hingegen entzieht sich der Eindeutigkeit, bleibt malerisch-abstrakt. Auch die Titel Ikioi (japanisch für: Kraft, Energie, Geist) und Yama (Japanisch für: Berg) unterstreichen die mystische, nebelhafte Stimmung, welche vieles im Unklaren lässt. Die Fantasie des Betrachters zur Vervollständigung und Deutung des Bildes wird angeregt. Aus demselben Grund arbeitet die Künstlerin auch nicht mit Farben – zu vieles würden sie klären und mit Bedeutung versehen. Auch als psychische Landschaften, welche die Seelenzustände illustrieren oder hervorrufen, können die beiden Bilder angeschaut werden.

Das Grundgefühl ist bei beiden Bildern eher düster und die Atmosphäre scheint geballt mit Spannung, die noch zu entladen ist. Wahrscheinlich stammt diese Wirkung auch von der dynamischen Arbeitsweise der Künstlerin, welche bewusst mit dem Andeuten aber Offenlassen von Formen umgeht und dem Zufall beim Farbauf- und abtrag Spielraum gibt. Auch ein Gartenschlauch, welcher stellenweise die Farbe wieder abwusch, sorgte dabei für dynamsiche Effekte und scheinbare Lichtflecken.

Nara Pfister mit Mirzlekid: Liebes Spielen

2011. Video mit Ton, 12:52 min., Loop

Knappe 13 Minuten dauert die fragmentarische Reise mit der Künstlerin Nara Pfister in Begleitung von «Mirzlekid», ihrem Künstlerpartner . Die Video-Collage dokumentiert aus abwechslender Perspektive Erfahrungen, die das Künstlerduo macht und Zustände in die es gerät, wenn Gegebenheiten und Möglichkeiten verschiedener Lebensräume –so zum Beispiel in einer weitgehend zivilisationsfreien Steppenlandschaft in Kreta oder einer mit Couch bestückten Bushaltestelle - auf spielerisch-sinnliche Weise erprobt werden. Viele, oft zufällig gefundene, Objekte werden zweckentfremdet Teil eines Spiels mit visuellen Effekten und Konventionen. So steht vor dem Fernsehapparat, der das Video in Loops zeigt, passenderweise auch keine handelsübliche Sitzgelegenheit, sondern ein am Boden liegendes, einladendes Stück Baumstamm.

Jeder, der auf dem Stück Holz Platz nimmt und mit Kopfhörern das Video schaut, wird die Arbeit anders deuten – wenn das Bedürfnis dazu überhaupt besteht. Wenn dabei eine Geschichte entsteht, inspiriert vom Titel vielleicht sogar eine romantische, oder sich die Sequenzen zu einer Metapher formen, dann allerdings nur im Kopf des Betrachters; denn das Filmmaterial entstand bewusst ohne Vision des künstlerischen Endprodukts und ohne narrative Struktur. Erst im Nachhinein wurden Fragmente gewählt, geschnitten und zu einem kontrastreichen Video-Patchwork mit teils abrupten, teils irritierend nahtlosen Übergängen komponiert. So wird man also einerseits Zeuge persönlicher Reiseerfahrungen, gleichzeitig werden einem aber die medialen Gegebenheiten und das künstlerische Beiwerk immer wieder deutlich gemacht. Gewisse Wahrnehmungen sind eben nur durch die Kamera oder die Nachbearbeitung möglich, so zum Beispiel die Spektralfarben des Lichts, der gezoomte Blick durch ein Zug-WC-Abfluss auf den rasenden Boden, die Farbkontraste, die geraffte Zeit oder schleierhafte Chronologie.

Folgt man dem audiovisuellen Ausflug mit einer philosophischen Brille und Denkerpose, könnte man sagen, dass die Künstlerin den Betrachter durch ihre interpretations-offene Collage von Eindrücken in einen Zustand versetzt, in dem «die freien Spiele der Einbildungskraft und des Verstandes» stattfinden, was nach Kant die Bedingung für die Kunstbetrachtung ist. Es werden etliche Möglichkeiten des Wahrnehmens und Erkennens geschaffen, ohne dabei die Wirkungsfreiheit des Objekts einzuschränken.

Philippe Reinau: 20/0,3 = 66.662012

Performance / Installation. (Bierfass, Schläuche, Gasflasche, Zapfhahn, Spanholz)

Vernissage: Kaum ist die Schwelle vom Aufenthaltsraum mit Bar zum angrenzenden Ausstellungsraum überschritten, wird bereits wieder Bier offeriert, und zwar vom Künstler Philippe Reinau selbst, welcher die Besucher bedient. Er zapft das Bier via einer simplen aber vollkommen funktionstüchtigen Installation, bei der ein handelsüblicher Zapfhahn an ein weisses Brett montiert und mit einem Bierfässchen verbunden wurde. Einfach eine nette Begrüssung, ein bisschen Spass im Kunstraum? Wer die Geschichte des Wartecks kennt, weiss, dass in diesen Räumlichkeiten bis um 1990 das bekannte Warteck Bier gebraut wurde, bevor die Feldschösschen AG die Produktion übernahm und örtlich verlegte. Die Installation und das ausgeschenkte Bier – passenderweise das nun von Feldschlösschen produzierte Warteckbier - vergegenwärtigt so auf symbolisch-nostalgische Weise die Geschichtlichkeit des Raums, der nun Kunst beherbergt. Bier interessiert auch als eine Art «sozialer Kitt» des Alltags. Ob man das «flüssige Gold» mag oder nicht: Es ist ein Kulturgut und steht für Geselligkeit und Ausgelassenheit. Dies merkt man auch an der Vernissage. Es bildet sich eine Traube von schmunzelnden Besuchern um die Installation und Menschen begegnen sich auf lockere Weise. Der Künstler, dessen Installation während der Ausstellung aufgestellt bleibt, erinnert so auch an die soziale Funktion von Kunst, fern von jedem Elitismus.

Raphael Stuckt: Gegen die Wand

2012. Angekohltes Holz, Holzlatten

Auf den ersten Blick sieht man in Raphael Stuckys Arbeit das Offensichtliche, ein gleichmässiges Gebilde aus verkohlten Holzlatten, das schräg an gegen die weisse Wand des Kaskos lehnt. Erst nach einer Weile bemerkt man, wie die Anordnung der befestigten, schwarzen Holzstücke mit der Struktur der Backsteinwand korreliert und so auf den Raum Bezug nimmt. Durch das Verbrennen wurde das ursprüngliche Material Holz gewissermassen zerstört. Jedoch entsteht dabei auch ein völlig neues Konstruktions-Material: Das Holz ändert seine chemische Zusammensetzung und seine Farben im Prozess hin zu verschiedensten Nuancen von Schwarz und Braun, das Gewicht der Holzstücke wird stark reduziert, die Oberfläche erhält eine rissige, völlig andere Struktur. Der Künstler krempelt so den Gegensatz zwischen Zerstörung und Produktion auf schöpferische Weise um und erinnert gleichzeitig an den Rohzustand zweier Materialien: Einerseits die weiss-übermalten Backsteine in der Wand und andererseits die nun verbrannten Holzstücke.

Thomas Keller: Rubjerg Knude

2009/2012. HD-Video 4:3, Loop 5min

Ist man sich das rasante Schnitt-Tempo von Hollywoodfilmen oder Zappen von Fernsehkanälen gewohnt, passiert extrem wenig auf dem Bildschirm, der uns während fünf Minuten Echtzeit das bewegte Bild einer Düne zeigt. Es ist immer derselbe Ausschnitt eines riesigen Sandhügels, von dem aus man in weiter Ferne eine Landschaft mit spärlicher Vegetation sieht. Starke Windstösse wirbeln immer wieder die obersten Sandschichten der Düne auf, einzelne Menschen waten durchs Bild, stemmen sich gegen die Böen. Sie wirken ein bisschen wie unbeholfene Statisten in einem Spektakel, dessen Kulisse die Hauptrolle spielt und auch die wacklige Kameraführung des Künstlers steuert. Die Stimmung ist andächtig, fast mystisch.

Auch der Titel des Werks verrätselt für die meisten mehr als er verrät. Gibt man den Namen in eine Suchmaschine ein, erfährt man: Rubjerg Knude ist die grösste Wanderdüne Europas und befindet sich in Dänemark. Mehrere Meter Sand werden jährlich durch Erosion abgetragen und je nach Windrichtung verlagert. So ist der Koloss aus Sand ständig in Bewegung und hat bereits mehrere Häuser und Vegetation unter sich begraben. Jegliche Versuche, den Lauf der Düne genau zu berechnen oder sie einzudämmen sind gescheitert.

Seit der frühen Neuzeit bestimmt das Ziel der Beherrschung und Nutzbarmachung der Natur viele Gesellschaften. Nur selten erinnern unberechenbare, plötzliche Naturkatastrophen an die Grenzen dieses Vorhabens.

Rubjerg Knude hingegen bricht nicht plötzlich aus wie ein Vulkan, oder überflutet wie ein Tsunami. Sie bewegt sich fast unmerklich aber stetig - und ohne Rücksicht auf zivilisatorische Verluste. Eine mobile Landschaft, die den Menschen gefügig macht. Ihr Wesen ist unzähmbar, gleichgültig und vielleicht gerade deswegen faszinierend schön. Regelmässig besteigen so auch unzählige Touristen (wie jene im Video) den Riesen aus Sand. Dass die Aufnahme nur fünf Minuten dauert und alles, was an die menschliche Einlussnahme auf Bild und Szenerie erinnert, etwas ungelenk wirkt, erinnert bewusst daran, dass hier eben die Landschaft den Menschen bestimmt und nicht umgekehrt. Sie kann zwar dokumentiert aber nicht einfach «in den Griff» gekriegt werden.

In der kurzen Zeit und auch ohne über Rubjerg Knude recherchiert zu haben, stellen sich vielmehr Fragen rund um den Raum - im Allgemeinen - als etwas vermeintlich Konstantes und um das Verhältnis von Mensch und Landschaft. Gleichzeitig überträgt sich auch ein Gefühl des Staunens vor einem Naturschauspiel, wie es so ähnlich damals die romantischen Landschaftsmaler überkommen haben muss.

Yolanda Bürgi: Audioguide zur Ausstellung Kapitel 3: Der Raum

2012. Audiodatei, MP3-Player, Kopfhörer

Normalerweise bedeutet ein Audioguide das gepflegte Konsumieren von ausgewählten Information zu Werken einer Ausstellung. Wann immer man zu einer Arbeit mehr wissen will, als die eigenen Gedanken oder sinnlichen Erfahrungen es zulassen, ist der scheinbar objektive, kluge Betrachter im Ohr per Knopfdruck zur verbalen Berieselung bereit. Selten stellt man sich währenddessen Fragen zur Autorschaft, Verlässlichkeit der Informationen oder hinterfragt die relativ neue Konvention des Audioguides generell. Was aber, wenn ein Audioguide zum selbst-reflexiven Kunstwerk wird, wie die Arbeit von Yolanda Bürgi? Als Unikat steht der Audioguide (ein Ipod Shuffle) auf einem Samtkissen gebettet an der Bar. Schon nach wenigen Sekunden des Zuhörens wird klar, dass die weibliche Stimme – die der Künstlerin selbst – auf mindestens ebenso eigenwillige Weise durch die Ausstellung führen wird, wie die Präsentation des Guides. Statt nur wie gewohnt sachlich zu informieren, schafft die Stimme sofort Nähe, adressiert den Betrachter mit einem für Audioguides untypischen Du. Was folgt ist einerseits tatsächlich eine mit wertvollen Insiderinfos gespickte Führung durch die Ausstellung – aber nicht nur: Immer wieder schweift die Stimme von ihrer «Aufgabe» ab und denkt laut über sich selber nach. Sie möchte gelten.

Mitgefühl ist fast unvermeidlich. Man wird konfrontiert mit den Gedanken eines hoffnungsvoll zweifelnden Audioguides, der über seine Daseinsberechtigung als selbstständiges Werk grübelt. Ein schwieriges Unterfangen – gerade weil die Grenze zwischen Werk und Autorin von Anfang an verschwimmen muss. Wo bleibt hier die Autonomie? An welche Bedingungen ist der künstlerische Eigenwert gebunden? Ist jener ebenso vergänglich wie die Ausstellung im Kasko? Inwiefern unterscheidet sich ein Audioguide von den anderen ausgestellten Werken und welche teilen sein Los? Was bedeutet seine digitale Medialität? Letztlich macht der Audioguide weit mehr Dinge zum Thema, als seine existenziellen Zweifel, nämlich ganz allgemeine Bedingungen der Kunst und deren konventionelle und standardisierte Rezeption.